和歌山出張ネタ その3 製材所編

丸太置き場から製材所へ移動し、ここから材木が加工されていく所の見学です。

丸太置き場から製材所に移動し、まずは皮を剥がしていきます。

剥がした皮もボイラーの材料として使用して、少しでも材料を無駄にしておりません。

丸太が加工されていきます。

真ん中の部分は、柱や土台、梁などで使われ、他の部分は構造部分でない羽柄材になります。

製材された材料は乾燥機に入り、木の水分を飛ばしていきます。

この乾燥機は、他の製材屋さんとは違う珍しい減圧式の乾燥機だそうです。

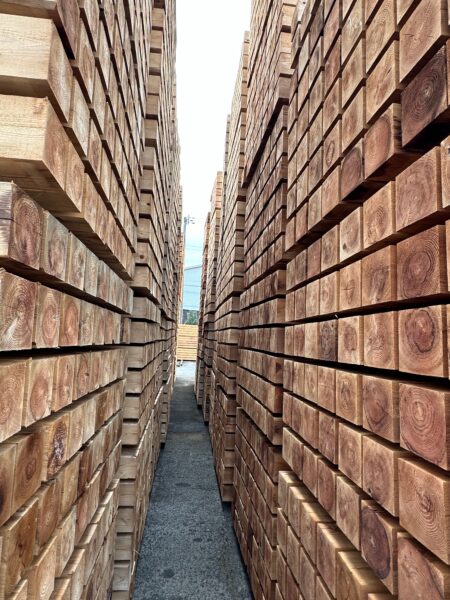

乾燥された木は外部で、数カ月乾燥期間になります。

綺麗な木目の材木が並んでいます。

乾燥された材料を刻んでいきます。

加工された材料

これから現場の方に出荷されていきます。

一日で木の伐採現場から製材所まで見学させていただきました。

今回は和歌山紀州の木を見学させていただきましたが、

全国各地に素晴らしい国産材があります。

どこの産地の木が優良とかではなく、私達工務店が日本の木を使わなくてはいけないんだと、

今まで以上に強い気持ちにさせてくれました。

今回何よりも良かったのが、地元の青年が地元の企業に就職して、

地元で生まれたモノを営業していることでした。

今回、30代10代のスタッフさんと1日一緒でしたが、

誇りをもって仕事をされていることに感激しました。

松井君が林業を発信しているYouTubeチャンネルありますので、是非ご覧いただけたらと思います。

次回は和歌山出張おまけ編